“人工智能+”加出包羅萬象發展生態 “AI+智能制造”勾勒出你我未來怎樣生活?| 一文讀懂↓

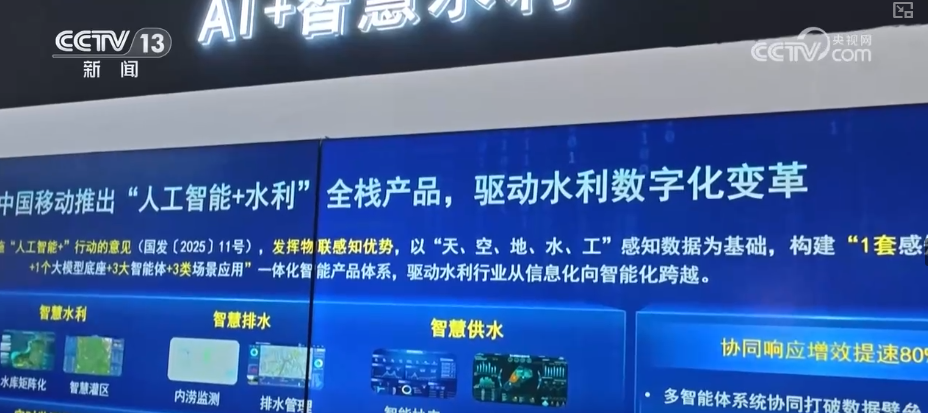

央視網消息:如今,“人工智能+”的產品賦能各行各業。就在不久前,國務院印發了《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。意見提出,通過科技、產業、消費、民生、治理和全球合作六大重點行動,明確到2027年,智能終端、智能體等應用普及率超70%,2035年全面步入智能社會。

“人工智能+”加出了什么?我國已成全球人工智能專利最大擁有國

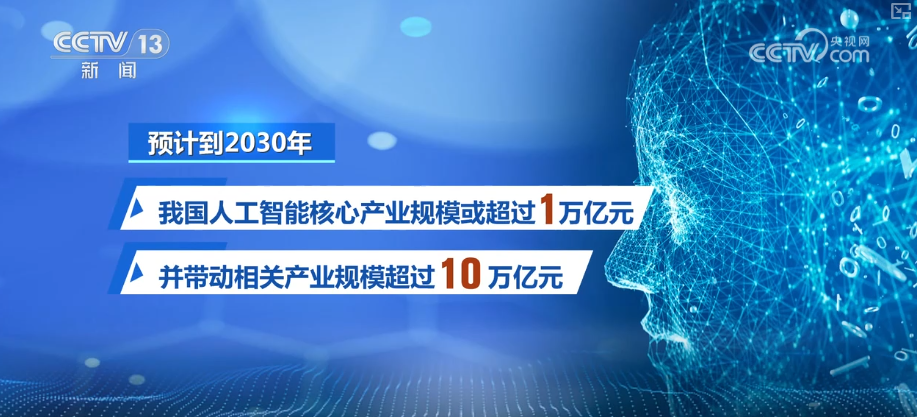

目前,我國已成為全球人工智能專利最大擁有國,企業數量超5000家。2025年,人工智能市場規模有望超7000億元。

預計到2030年,我國人工智能核心產業規模或超過1萬億元,并帶動相關產業規模超過10萬億元。

賦能千行百業 打造發展新圖景

“人工智能+”的藍圖正從概念走向現實,為生活變革打開新空間。這些創新究竟如何勾勒出你我的未來生活?

數字人可能很多人都聽過,但您見過懸浮在空氣中的數字人嗎?我們把視角旋轉一下,就可以看到一個數字人出現在我們面前。它其實是采用了空中成像可交互技術,用空氣作為介質,讓數字人從屏幕中走出來來到我們身邊。此時,我們并不需要佩戴頭顯設備,就可以清晰地看到它。未來,這項技術用在電影院等場景里,就可以讓影像走出屏幕,更沉浸式地來到我們身邊,可以讓更多人用更低的成本身臨其境地感受新技術帶來的變化。

企業負責人張兵介紹,數字空間與物理空間形成了一個非常好的結合,人們可以在真實空間里跟人工智能載體進行三維的交互,將來是一個人工智能發展的方向。

基于無介質全息技術打造的影像,突破傳統顯示對屏幕的依賴,可以輔助醫生直觀查看三維病灶、打造虛擬教師互動課堂,應用在車載、醫療、教育等領域,提升人機交互體驗感。

當人工智能重塑消費端交互體驗時,在關乎城市安全的應急領域,AI驅動的裝備創新正改寫傳統作業模式。這架新型消防滅火無人機,給城市高層建筑滅火難題帶來新解法。

無人機企業技術保障經理唐海豐介紹,這是全球首款采用涵道電動風扇推進技術設計的高空消防滅火無人機,具有更大的推力,載荷達到400公斤,爬升至百米高空僅需不到1分鐘,很好解決了城市高空消防難題。

從“空氣交互”到“高空救援”,人工智能的賦能還在向城市治理的“神經末梢”延伸。

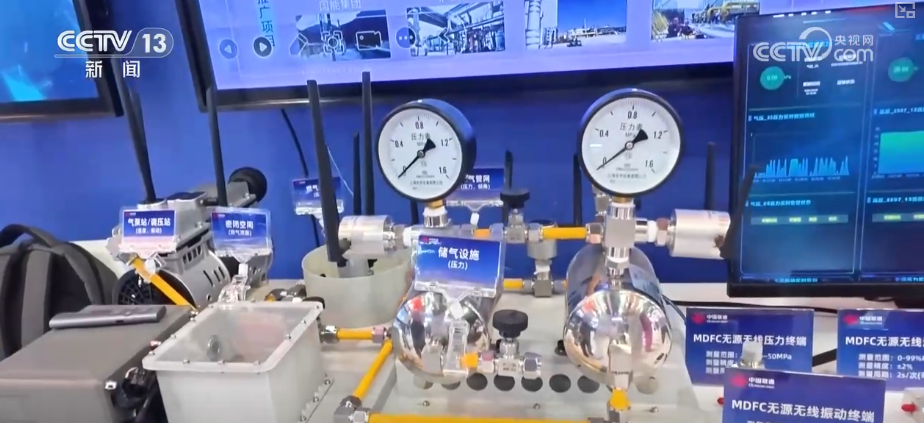

這套全球首創5G+射頻直驅無源傳感物聯網系統,不僅解決了傳統傳感器布線難、更換電池成本高的問題,更能適應石油化工、礦山井下等防爆、高危場景,填補了特殊環境下傳感監測的技術空白。

中國聯通(重慶)5G融合創新中心總監安崗介紹,在工業里有超過80%的“啞設備”數據沒法回傳,基于無源物聯網,將這些數據有效高頻次傳送上來,為后續人工智能發展奠定了一個堅實的基礎。

人工智能助力能源綠色高效開發

人工智能不僅讓我們的生活有了新體驗,在能源領域更是取得了令人矚目的飛躍。“人工智能+能源”又能給我們帶來哪些改變?人工智能加持下的能源開發到底有多智能和綠色?

在我國首口萬米科探井——深地塔科1井的施工現場,人工智能算法實時分析鉆探過程中的扭矩、轉速、地質層理等參數。通過建立三維地質模型動態調整鉆頭行進方向,不僅將鉆探效率提升30%,更把井眼軌跡誤差精準控制在5厘米以內。

如果說人工智能讓深地勘探更“精準”,那么在油氣開發環節,智能系統則讓資源利用更“高效”。我國首套“地下地面一體化動態仿真系統”,通過數字孿生技術構建地下油氣藏、井筒、地面管網的全場景模型,既能像“天氣預報員”一樣精準預測油藏分布,指導工程師優化“注水趕油”方案,又能化身“流動監測儀”實時監測井筒內油、氣、水混合狀態,提前預警“水竄”“氣竄”風險。

中國石油勘探開發研究院人工智能研究中心高級油藏工程師侯瑋介紹,軟件可以將地下的油氣藏模型、井筒模型和管網模型的數據進行有機地融合,它會自動尋找哪個位置的參數不合理。

在提升開發效率的同時,人工智能技術更成為石化行業實現綠色低碳轉型的“關鍵抓手”。在中國石化勝利油田,一套融合了碳捕獲、利用與封存技術與數字孿生的智能系統,通過人工智能算法優化碳捕獲的溫度、壓力參數,提升捕獲效率。同時,利用數字孿生模擬二氧化碳注入油藏的擴散路徑,實現“驅油增產”與“碳封存”同步推進。

從原材料到成品 AI重塑輪胎生產全流程

制造業是實體經濟的根基。如今,隨著“人工智能+制造業”融合的不斷深化,一條輪胎從原材料入場到成品下線的全流程,正被AI技術徹底重塑。這場發生在車間里的“智能革命”,也成為我國傳統制造業向“智能制造”轉型的生動縮影。

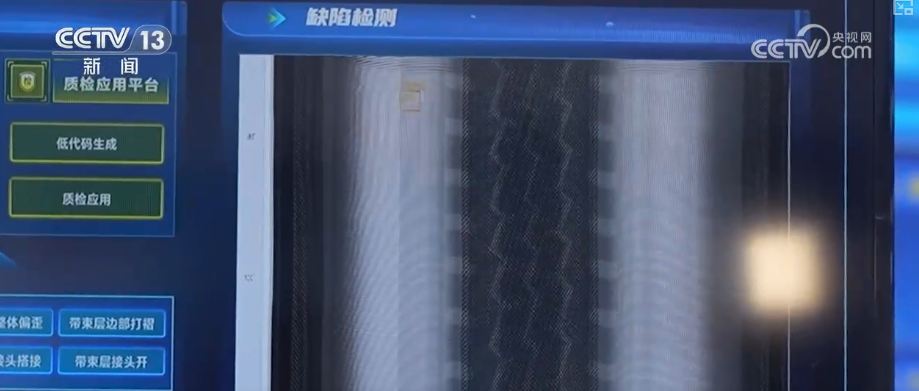

“AI+智能制造”可以碰撞出怎樣的火花?這里模擬的就是輪胎生產線,這臺質檢儀能給輪胎拍X光,輪胎只需要正常通過,就能夠檢測出質量是否有問題。結果如何?這里就是剛才給輪胎拍出的X光,可以看到像這樣的細微缺陷都可以自動精準識別出來。產線還可以實現良品和有質量問題產品的自動分揀,生產效率大大提高。

“AI+智能制造”在山東煙臺的這家輪胎廠,每一條輪胎都嵌入了微型芯片“身份證”,從原材料進廠到生產工序再到成品發運,全流程數據都被實時采集并上傳至AI管理平臺。全生命周期追溯的背后,是遍布車間的智能傳感器與AI算法的協同發力。

“AI+智能制造”企業負責人李建星介紹,通過系統把整個生產過程中的關鍵工藝數據實時傳輸到后臺系統中,便于他們后期進行質量數據的分析和追溯。

“AI+智能制造”除了質量管控的升級,AI技術還讓輪胎生產的“體力活”變得更智能。在成型車間,過去需要工人合力搬運的輪胎胚體,如今由智能機械臂與無人運輸車“接力”完成。機械臂精準抓取胚體后,無人運輸車沿著磁條軌道自動規劃最優路徑,將胚體平穩送達下一工序。

“AI+智能制造”AI技術的全鏈條滲透,帶來生產效率與產品質量的雙重飛躍。通過智能化改造,這家工廠的輪胎生產效率提升了30%以上,產品不良率降低了50%以上。

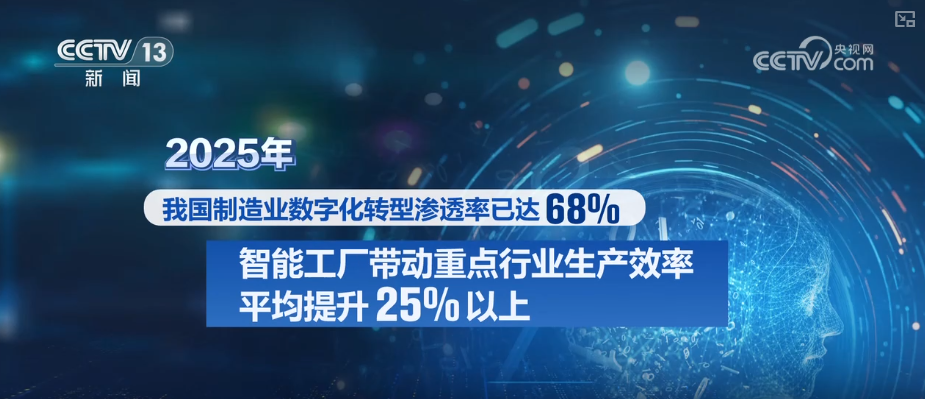

“AI+智能制造”數據顯示,2025年,我國制造業數字化轉型滲透率已達68%,智能工廠帶動重點行業生產效率平均提升25%以上。“人工智能+”融入傳統制造業,不僅能煥發新活力,更推動“中國制造”向“中國智造”穩步邁進。

“人工智能+”小切口解決民生大問題

從智能檢測聽力情況的助聽器到醫保數據的深度分析、快速結算,如今“人工智能+”的產品賦能各行各業。

這是一個餐飲后廚的場景,智能捕鼠系統可以精準識別和定位到小老鼠的行動軌跡,可以自動喚起智能捕鼠儀。這個設備會發出小老鼠天敵類似于貓頭鷹的聲音,還有這樣的閃光可以用來驅逐老鼠。這套系統和設備可以用在餐飲后廚里,能夠助力提升食品安全。

從餐桌安全到便捷服務,“人工智能+”正以“小切口”解決民生“大問題”。一款內置聽力檢測算法的助聽器,打破傳統助聽設備的使用局限。

它看起來像一副耳機,但其實是一款智能助聽器。戴上之后,就能夠智能化地檢測出聽力的受損情況,可以實現自主驗配。它不僅聽得清,還能夠看得見,可以實時把對話轉寫成文字,實現視覺聽覺雙輔助。

“人工智能+”的賦能效應,在醫療健康領域體現得更加突出。通過對醫保數據深度分析,人工智能可以實時核驗醫療票據與醫保結算數據的一致性,實現“精算定價”“理賠風控”“直賠結算”等功能,縮短理賠周期。

從服務個體民生到賦能社會治理,在長江重慶段流域,這套智能監測體系正在實時采集水質、水文、船舶航行等數據,讓流域治理從“點狀監測”升級為“全域管控”。

“人工智能+”重塑出行和運輸新生態

“人工智能+”不僅服務生活,也在重塑出行和運輸的新生態。從消費者選車、汽車生產制造,再到礦區、物流等專業運輸場景,看“人工智能+”帶來了哪些效率變革?

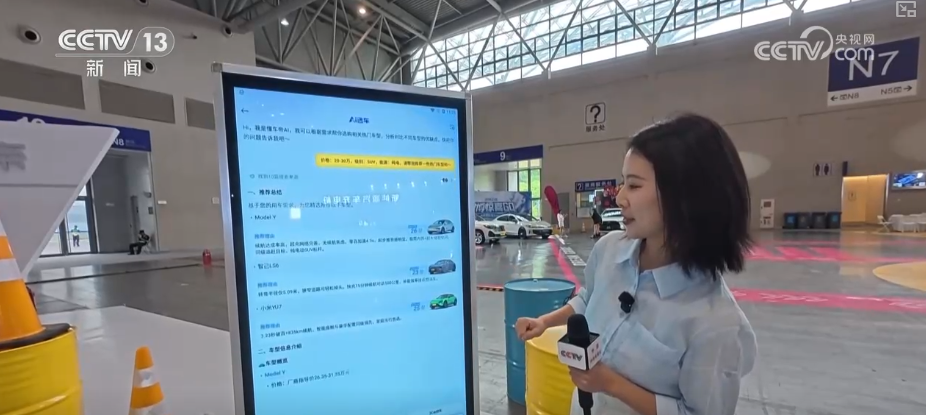

拿出行來說,現在買車都有AI助手幫我們選購。只需要輸入我的個性化需求,它就可以幫我推薦適合我的車,很快就出現了幾款車型供我選擇,還有詳細的介紹。而且還能根據我的選擇進行追問,讓我細化選車條件。它其實不同于普通的大模型,更像是一個汽車領域的“智能專家”。

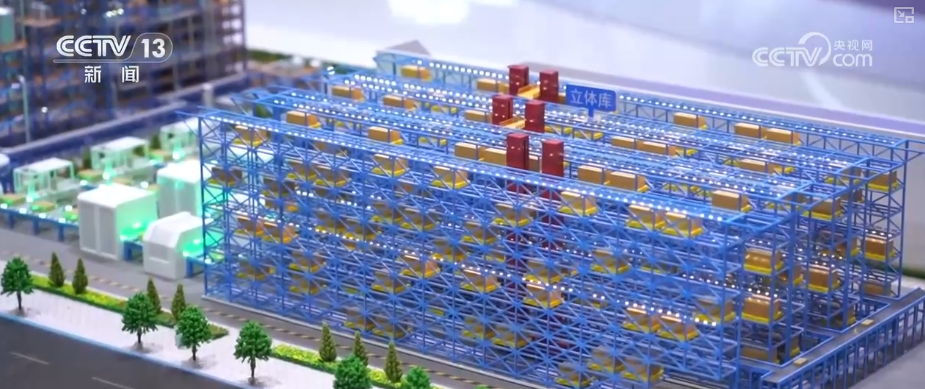

不只是消費端,“人工智能+”正深入汽車產業“智造”核心。重慶的這家汽車工廠,基于“5G+AI”技術自主研發的智慧無人物流系統,首次將自動駕駛運輸車、高架立體倉儲技術整合應用于汽車生產場景。通過人工智能算法實現高精度車輛定位、動態路徑規劃,系統可24小時不間斷完成轉運、調度等任務,零部件入廠物流效率比傳統人工模式提升35%。

這輛車身上安裝了很多的感知模塊,像攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等各種傳感器。有了這些設備,這輛大卡車就可以實現高度自動駕駛能力,不需要駕駛員就能夠完成自主編隊行駛。

這個模擬的就是一個礦山的作業區,可以看到從裝料到運輸到卸料,生產的全流程都用上了這樣的無人駕駛智能礦卡,可以實現生產過程的高效協同作業。

智能產業化為“人工智能+”提供硬核支撐

“人工智能+”能在民生、出行運輸等領域實現廣泛賦能,背后離不開智能產業化的堅實支撐。智能產業化,簡單說就是從算力、算法到數據,全鏈條人工智能產業的大發展,它讓“人工智能+”加出包羅萬象的發展生態。

這款服務器專為人工智能大模型訓練設計,可支持千億級參數規模的大模型訓練。憑借高互聯高帶寬、大容量存儲的優勢,全方位提升訓練性能,為人工智能技術突破提供強大算力保障。

不僅是算力,近年來,“人工智能+”之所以高速發展,背后是高端算力芯片、工業多模態算法、軟硬適配等技術攻關以及高質量數據等集體發力,共同筑牢產業底座。

據統計,當前,我國人工智能核心企業數量已超5000家,國家級專精特新“小巨人”企業超400家,展現出強勁的創新活力和市場潛力。

工業和信息化部副部長辛國斌介紹,壯大智能產業取得積極進展,產業基礎日益堅實。智能芯片、算法框架等關鍵核心技術加速突破。開源大模型引領全球創新生態,賦能應用更加深入。建成230余家卓越級智能工廠,支持建設11個國家人工智能創新應用先導區。