萬余張照片見證青藏鐵路變遷

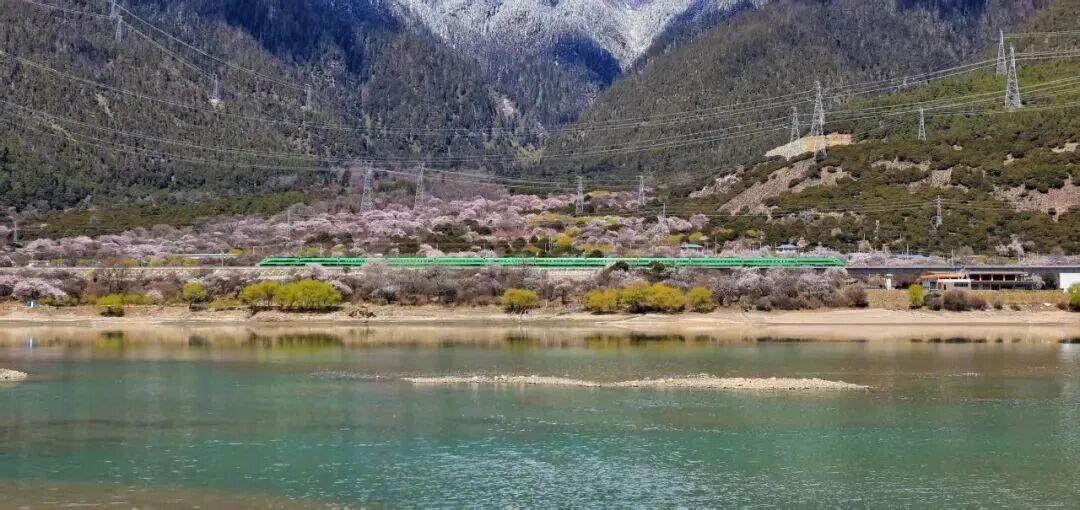

蒼茫的雪域高原,唐古拉山口的雪峰巍峨挺立,云層在山巔處似輕紗般緩緩舒展。青藏鐵路列車呼嘯疾馳,綿延千里的鋼軌如一條哈達,將西藏與祖國內地緊密相連。

列車餐廳內,熱鬧溫馨。貨架上的盆栽有機蔬菜綠意盎然,旅客親手采摘新鮮菜葉交給廚師,從下單到清炒時蔬端上桌,全程不到10分鐘。旅客一邊透過觀景窗賞景,一邊品嘗餐食,愜意又舒心。“這樣的場景,在青藏鐵路剛開通西寧至格爾木段的那幾年,想都不敢想。”餐廳一隅,列車餐車指導郝寶君翻閱著厚厚的相冊,語氣里滿是感慨。他記得,早年列車上的餐食格外簡單,主食有米飯、饅頭、面條,配菜種類少、口味單一,“哪有現在這樣新鮮的有機菜,在列車上旅客還能自己選、自己摘!”今年60歲的郝寶君,與西藏自治區同齡,自踏上青藏鐵路列車起,便與這條“天路”結下了不解之緣。40余年來,他不僅親歷了青藏鐵路餐食服務的巨大變化,更用萬余張照片將青藏鐵路全線通車后給沿線地區社會經濟帶來的變化,清晰定格。2000年,郝寶君攢錢買下人生中的第一部相機,從此每次出乘都不忘隨身攜帶。旅客的百態人生、乘務員的忙碌身影、沿途的壯美景致,都成了他鏡頭下的珍貴素材。在他的相冊里,一組2006年青藏鐵路全線開通時的照片,總能勾起他最深的記憶。

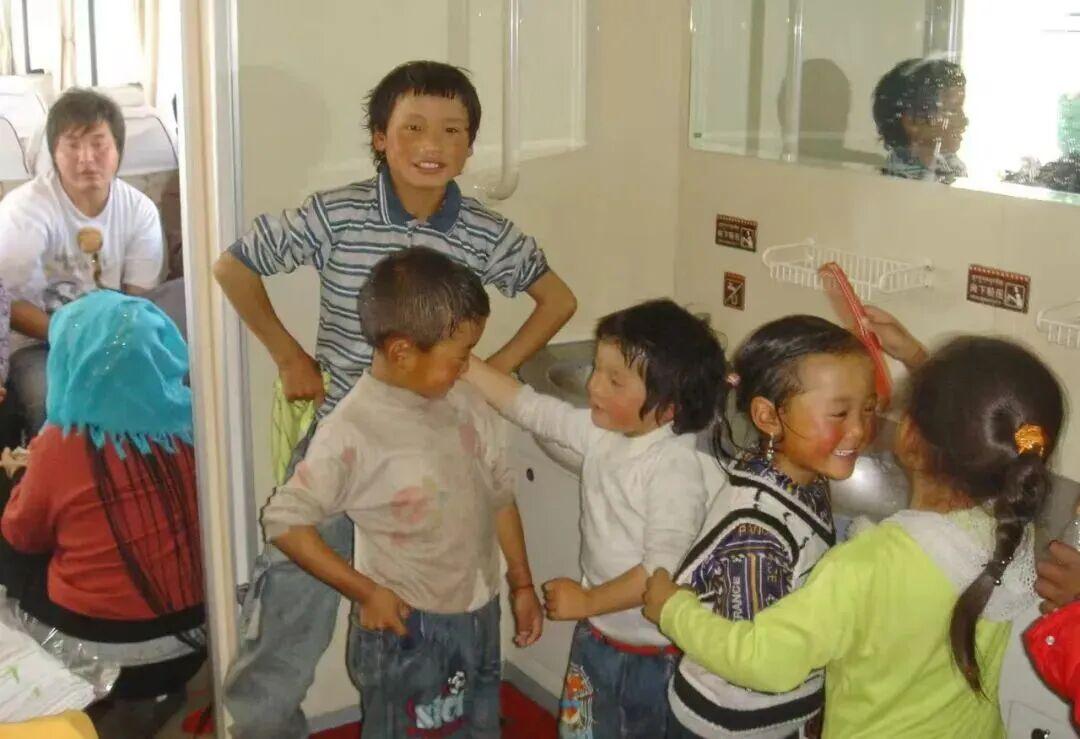

“你看這張,每次列車經過西藏車站,總能看到藏族老鄉湊到車邊,趴在車窗上好奇地向車內張望。”郝寶君表示,當時很多藏族老鄉一輩子沒見過列車,青藏鐵路全線通車后,他們第一次感受到“日行千里”的便捷。車廂里的畫面,更藏著歲月的印記。照片上,幾個孩子在車廂連接處的洗漱臺旁玩耍。“那是這些孩子第一次坐火車,對車內的設施很是新奇。他們剛上車就在洗漱臺前玩起水來,弄得渾身濕漉漉的,紅撲撲的臉蛋上寫滿了開心。”孩子們純樸的笑容,被郝寶君用鏡頭定格。另一張照片上,一位藏族乘客泡了一桶方便面,身旁兩個孩子張著小嘴、伸著舌頭,滿臉期待。“一些乘客對火車上的方便面和運動飲料感到新奇,嘗過之后覺得味道不錯,會買不少。”郝寶君回憶。

“不過你再看現在,人們早不是當年的模樣了。”說罷,郝寶君輕輕翻到相冊后半部分,向記者展示了一組近幾年拍的照片:車廂里,藏族大哥用單反相機記錄著車廂內外的風景,轉頭與身旁的伙伴分享;年輕的藏族姑娘打開筆記本電腦,指尖在鍵盤上輕快敲擊,似乎正在忙于工作;幾位不同民族的旅客坐在一起,品嘗著列車上美味的餐食,臉上帶著微笑,其樂融融……這些畫面,與早年相冊里的場景形成鮮明對比,悄然訴說著“天路”上的歲月變遷。青藏鐵路全線通車前,進出藏物資和人員主要依靠公路和航空運輸,“出國容易進藏難”,一度是當時西藏交通運輸環境的真實寫照。2006年青藏鐵路全線通車,徹底打破了這一局面。19年來,這條“天路”拉動西藏經濟跨越式“奔跑”,截至2025年7月,青藏鐵路累計運輸進出藏旅客4002.79萬人次、貨物9639.11萬噸。

這些年來,青藏鐵路沿線的基礎建設發展迅速。新關角隧道的全面通車,將列車穿越關角山的時間大幅縮短,格爾木新火車站和西寧新火車站的修建給沿線民眾出行帶來了實實在在的便捷……郝寶君的鏡頭里,記錄下的不僅是鐵路設施的迭代,更定格了西藏邁入“鐵路經濟”快車道的堅實足跡。越來越多的當地特色農產品通過鐵路運往內地,越來越多的游客順著鋼軌走進西藏,越來越多的沿線民眾靠著鐵路做起了生意,日子越過越紅火。青藏鐵路不僅是一條交通線,更是一條民族團結的紐帶。郝寶君表示,青藏鐵路為各民族之間的人員往來搭建了平臺,大量內地游客前往西藏旅游、交流,同時西藏的各族群眾也有更多的機會到內地旅游、學習、工作,促進了不同民族之間的相互了解,增進了民族之間的情感聯系。他的鏡頭,定格過內地游客第一次看見雪域高原時不停拍照的驚喜,也記錄過藏族母親帶著3個孩子第一次坐火車出藏時的燦爛笑容。列車穿梭間,“走出去”與“走進來”的故事,每天都在發生。

車輪滾滾,列車向著雪域更深處前行,郝寶君再次舉起相機。他說,他要繼續將“天路”沿線的變遷用鏡頭記錄下來,讓更多人看到。