中國臺灣網(wǎng)8月25日訊 天津的街道在午后微光中緩緩展開。這座歷史與當(dāng)下交織的城市,迎來了十幾位來自臺灣的青年。帶著好奇、鏡頭與問題,他們走進(jìn)博物館、街區(qū)與市井日常,也走進(jìn)一段以內(nèi)容為線索的理解與連接。

活動合影。(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

“愛媒·講”未來媒體人體驗營圍繞創(chuàng)作展開。青年們以創(chuàng)作者的身份踏入天津,也在行走、觀察、拍攝與整理中,對這座城市的層次有了更立體的感知。

城市的表情,在街巷間次第展開。鼓樓的磚墻、古文化街的煙火氣讓鏡頭放緩節(jié)奏;非遺工藝中手與泥、紙與墨之間的反復(fù)與沉靜,被靜靜捕捉;鐘書閣高聳的書墻、天美街區(qū)里的當(dāng)代展覽,又喚起了構(gòu)圖與光線的融合反應(yīng)。天津的層次,就這樣在空間中鋪展開來,從容而不張揚。

更深的理解,發(fā)生在人與人之間的交談里。在與在津臺青的互動中,學(xué)員們看到了另一種扎根日常、在城市中生長的可能。他們參訪臺灣青年創(chuàng)業(yè)項目,也傾聽這些生活在天津的臺灣青年如何在這座城市找到自己的位置。那是一種不強(qiáng)調(diào)姿態(tài)的落腳,更是一種真實生活的打開方式。

新媒體實訓(xùn)。(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

與此同時,創(chuàng)作的節(jié)奏逐步推進(jìn)。在新媒體協(xié)會的實訓(xùn)環(huán)節(jié),剪輯、配音、結(jié)構(gòu)編排與選題討論成為日常。每一組素材的篩選,都是對表達(dá)意圖的重新確認(rèn)。大家逐漸意識到,內(nèi)容不只是展現(xiàn)所見,更是一種對城市、對觀眾、也對自己的回應(yīng)方式。

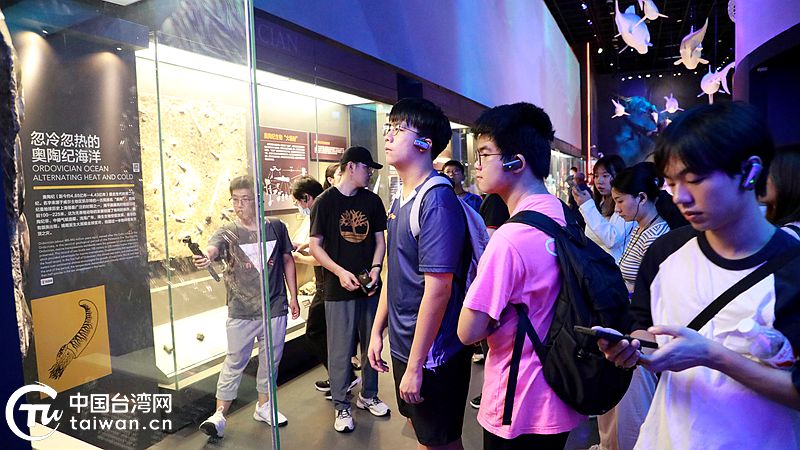

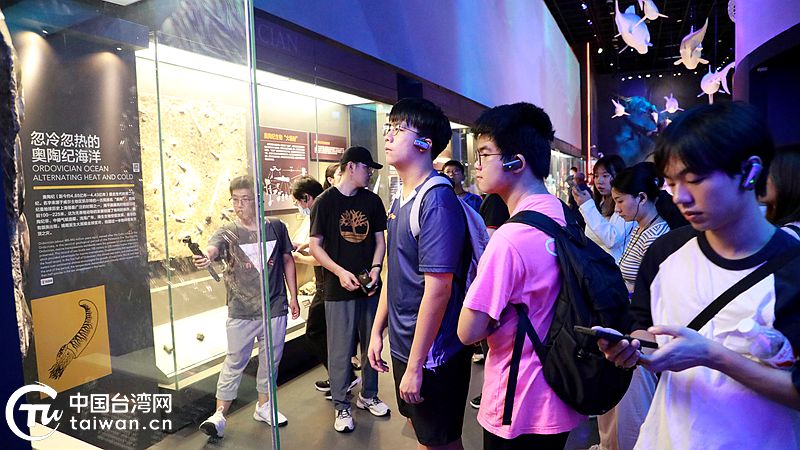

走訪博物館。(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

天津博物館與自然博物館的走訪,為影像注入了新的線索。有人嘗試將展品介紹轉(zhuǎn)化為Vlog線索,也有人圍繞知識性內(nèi)容展開輕敘事設(shè)計。城市的文化脈絡(luò)不再抽象,而是以空間、對象和節(jié)奏的方式被轉(zhuǎn)譯出來,成為可以傳播、可以再理解的故事素材。

在五大道與民園廣場的街拍中,人與城市的關(guān)系變得更加親密。那些隨意搭話的市民、耐心指路的路人、街角咖啡館的燈光與音樂,都悄悄滲入影像。內(nèi)容在彼此之間流動,記錄變得自然,表達(dá)也因此真實。

夜游海河的那晚,燈影倒映在水面,船行橋下,水流安穩(wěn)。“白天我們在橋上看河,現(xiàn)在我們坐在河里看橋。”這句輕描淡寫的感受,也像是在回應(yīng)這段旅程中反復(fù)出現(xiàn)的視角切換——城市與人、觀看與被觀看、講述與傾聽,彼此構(gòu)成了對話。

閉營前的交流中,學(xué)員們分享了作品,也說起未來的計劃。有的作品正在剪輯中,有的想法尚在醞釀,但他們都提到:離開之后,還會繼續(xù)整理、繼續(xù)創(chuàng)作、繼續(xù)講述這段與天津有關(guān)的故事。

城市從不急于留下什么,卻總以自己的節(jié)奏,溫柔回應(yīng)每一次注視。這些臺灣青年們也正以自己的方式回應(yīng)她的寬厚與溫柔。故事未完,連接未斷。或許在某個清晨的推送里,在某段不經(jīng)意刷到的視頻中,在一條評論下,我們還會再次遇見這座城市,也再次遇見那些走在光影之間的人。(中國臺灣網(wǎng)、天津市臺辦聯(lián)合報道)